結婚式や出産祝い、内祝いなどで定番となった「カタログギフト」。

贈る側にとっては選ぶ手間を省け、受け取る側にとっては好きなものを自由に選べる、便利な仕組みやその手軽さが支持されています。

しかし実際には「どんな仕組みで成り立っているのか」「本当に喜ばれるのか」「メリットとデメリットを知っておきたい」と疑問を抱く方も多いでしょう。

この記事では、カタログギフトの基本的な仕組みから、贈る人・受け取る人双方のメリット・デメリットと注意点を徹底解説。

さらに用途別の選び方やよくある質問にも触れ、これからカタログギフトを贈ろうと考えている方が、失敗せずに選べるよう具体的なポイントをわかりやすくご紹介します。

そもそもカタログギフトとは?

カタログギフトとは、贈られた人が自分の好きな商品を選べるギフトの形です。

冊子やウェブサイトに掲載された多彩な商品ラインナップから、受け取った人が欲しいものを選び、申込ハガキやオンラインで注文する仕組みになっています。

結婚式や出産祝い、法要や内祝いなど幅広いシーンで利用されており、贈り物選びに迷ったときにも便利です。

食品や日用品、旅行系の体験型ギフトなど内容は多岐にわたり、受け取る側の好みに合わせやすいのが大きな魅力です。

カタログギフトの仕組み

カタログギフトは、「贈る方」「受け取る方」「カタログギフト会社」の3者が関わる、とてもシンプルな仕組みで成り立っています。

この一連の流れは、まるでリレーのバトンパスをイメージすると分かりやすいでしょう。

まず、贈る方がカタログを購入してお相手に贈ります(第1走者)。

次に、カタログを受け取った方が、豊富な商品の中から好きなものを選び、専用ハガキやWEBサイトから申し込むのです(第2走者)。

最後に、申し込み情報を受け取ったカタログギフト会社が、メーカーへ商品の発送を依頼し、ご指定の場所へ商品が届けられます(アンカー)。

値段の仕組み

カタログギフトの価格は、「掲載されている商品の代金」に、「システム料」と呼ばれる手数料が加えられて設定されています。

例えば5,000円コースのカタログギフトの場合、その全額が純粋な商品代金というわけではないのです。

では、システム料とは一体何でしょうか。

これは、カタログギフトという便利なサービスを、贈る方と受け取る方の双方へスムーズに届けるために必要な経費のことです。

一般的に、システム料には以下のような費用が含まれています。

- カタログ冊子の印刷・制作費

- 商品を全国へお届けするための送料

- 化粧箱やラッピングなどの梱包料

- 申し込みハガキやWEBシステムの管理・運営費

決して損をしているわけではなく、お相手に「選ぶ楽しみ」と「確かな一品」を届けるための大切な料金と言えるでしょう。

カタログギフトのメリット・デメリット

カタログギフトの仕組みを理解したうえで、メリットとデメリットを把握すると選びやすくなります。

ここでは、贈る側と受け取る側の両面からメリットとデメリットを紹介いたしますので、納得感のあるギフト選びに役立ててください。

贈る側のメリット・デメリット

まずは、贈る側視点でのメリットデメリットを見ていきましょう。

| メリット | デメリット |

|

|

贈る側のメリットをまとめると、あらゆる観点で「失敗が少ない」という良さがあり、万人におすすめできる定番ギフトで、誰にでも贈れるのが強みです。

一方デメリットは「無難すぎてオリジナリティに欠ける」点で、受け取り手によっては残念に思われてしまう可能性もあります。

特別感を重視する場面では工夫が必要です。

受け取る側のメリット・デメリット

次に、受け取る側の視点で見ていきましょう。

| メリット | デメリット |

|

|

受け取る側にとってカタログギフトは「自由度が高い」ギフトとなり、選ぶ楽しみがあります。自分に合った最適な品を選べるのが魅力です。

一方で、選択肢が多いことが逆にデメリットになる可能性があります。

商品の選定、申し込みを「手間」と感じてしまう方もいるので、渡す相手のライフスタイルを考慮して贈りましょう。

シーン別|失敗しないカタログギフトの選び方

カタログギフトは、贈る相手やシーンによって選ぶポイントが大きく変わります。

結婚祝い・出産祝い・香典返しなど、用途ごとにふさわしいタイプを選ぶことで、相手により満足度の高い贈り物になります。

代表的なシーン別に、最適なカタログギフトの選び方を紹介します。

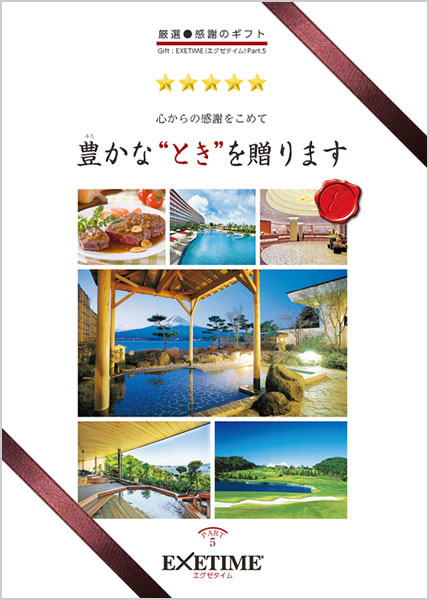

結婚祝い・引き出物の場合|総合・体験型

結婚関連の贈り物では、幅広い世代や好みに対応できる「総合カタログ」がおすすめです。

家具や雑貨、家電、ブランド品など豊富なラインナップから選べるため、新生活に役立つ実用品が見つかりやすいのが魅力。

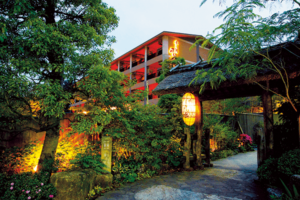

また体験型カタログも人気で、旅行や食事券など「思い出を贈る」スタイルは新婚夫婦に喜ばれやすいでしょう。

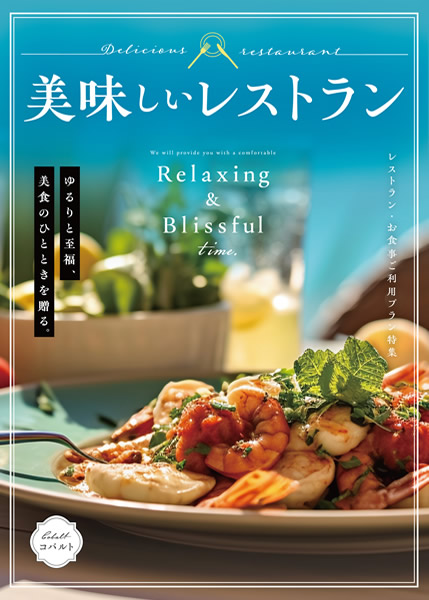

出産祝い・内祝い|グルメ特化型

出産祝いのお返しには、グルメ特化型のカタログが定番です。

食品やスイーツ、飲料など「消えてなくなるもの」は相手に負担を与えにくく、好みが分かれにくいのが利点。

特に内祝いは複数の方に渡すことが多いため、幅広い層に対応できるグルメ系カタログは安心感があります。相手が好きなタイミングで楽しめる点もポイントです。

グルメ系のおすすめカタログギフト「美味しいレストラン」はこちら

香典返しの場合|消えもの中心のカタログ

香典返しでは「形に残らないもの」が選ばれるのが一般的です。

そのため食品や飲料、消耗品などを中心に掲載したカタログが最適。

故人を偲ぶ返礼品は、相手に気を遣わせず自然に受け取ってもらえることが大切です。

特に上質なお茶や和菓子など、落ち着いた品揃えのあるカタログを選ぶと失礼がなく安心です。

カタログギフトの仕組みに関するよくある質問

ここでは、カタログギフトの仕組みについて、贈る側・受け取る側、双方の視点から特に多く寄せられる質問を集めました。 あなたの「これってどうなんだろう?」という疑問も、きっとここで解消されるはずです。

- 注文しなかった場合はどうなる?

- 有効期限が切れてしまったら、もう申し込めない?

- カタログギフトは何個選べるの?

- 贈り主には、誰が何を選んだか分かるの?

それでは、一つずつ見ていきましょう。

注文しなかった場合はどうなる?

受け取る方が申し込みをしなかった場合、残念ながら、多くは商品が届けられることなく権利が失効してしまいます。

贈り主様が心を込めて選んでくださった贈り物ですので、お気持ちを無駄にしないためにも、忘れずにお申し込みいただくのが一番です。

ただ、一部のサービスでは、有効期限が近づくと贈り主様へ通知が届いたり、申し込み状況を確認できたりする場合があります。

また、ごく稀なケースとして、申し込みがない場合はあらかじめ決められた商品が自動的に送られてくるカタログギフトも存在するようです。

贈り主の立場としては、相手が申し込み忘れていないか気になる場合は、そうしたサポートが充実したサービスを選ぶとより安心かもしれません。

有効期限が切れてしまったら、もう申し込めない?

原則としては有効期限内にお申し込みいただく必要がありますが、期限が切れても諦めるのはまだ早いかもしれません。

カタログギフトの会社によっては、お客様への配慮から、多少の期限切れであれば柔軟に対応してくれるケースがあるからです。

もし有効期限が切れてしまったことに気づいたら、まずはそのカタログギフトに記載されている問い合わせ先のコールセンターやお客様窓口に連絡してみましょう。

その際、カタログに記載されている申込番号などを手元に控えておくと、スムーズに話が進みます。

必ずしも対応してもらえるとは限りませんが、ダメ元でも一度連絡してみる価値は十分にあります。

以下の記事でも対処法を詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

カタログギフトは何個選べるの?

一般的なカタログギフトでは、原則として1冊につき1つの商品を選んでいただく形式が基本です。 豊富な選択肢の中から、「これだ!」というお気に入りの一品を見つける楽しみがあります。

しかし、最近ではお客様の多様なニーズに応えるため、1冊のカタログから2品、あるいは3品など、複数個の商品を選べるコースも増えてきました。

例えば「美味しいスイーツを2種類」「おしゃれな雑貨と、こだわりのグルメを1品ずつ」といったように、組み合わせを自由に楽しめるのが魅力です。

選べる個数は、カタログの表紙や案内のページに必ず記載されていますので、お申し込みの前にしっかりと確認しておくと良いでしょう。

贈り主には、誰が何を選んだか分かるの?

プライバシー保護の観点から、基本的には、贈り主様に個別の選択内容が伝わることはありません。

「これを選んだら、どう思われるかな…」といった心配はご無用です。 そのため、受け取った方はご自身の好みに合わせて、気兼ねなく本当に欲しい商品をお選びいただけます。

ただし、一部の法人向けサービスなどでは、贈り主(主に企業担当者)が「誰が申し込み済みか」といった進捗状況を管理画面で確認できる場合があります。

これは、申し込み忘れを防ぐための機能です。 その場合でも、「誰が」「何を」選んだかまで詳細に分かるケースは一般的ではありませんので、ご安心ください。

まとめ

カタログギフトは、贈る側・受け取る側双方にメリットが多く、用途に合わせて選ぶことで失敗しにくいギフトです。

ただし、有効期限や申し込み忘れなどの注意点を理解しておくことも重要です。

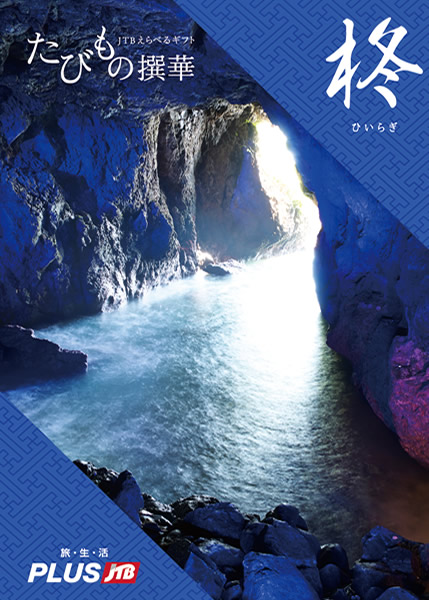

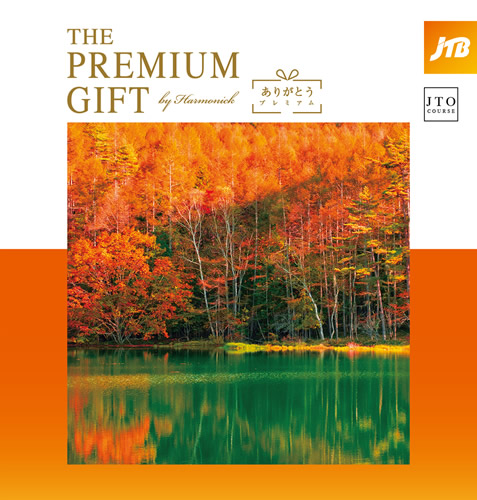

特に近年人気が高まっているのが、モノではなく「体験」を贈れるカタログギフト。旅行やレジャー体験は、記憶に残る特別な贈り物として喜ばれる傾向があります。

旅行系の体験カタログギフトを専門的に扱う「体験GIFT」なら、厳選されたプランから相手にぴったりの体験を選んでもらうことができます。

大切な人に贈るなら、思い出をシェアできる体験型カタログギフトを検討してみてはいかがでしょうか。

体験GIFTの旅行系カタログギフトをチェックする

旅行の喜びを贈り物に。旅好き編集チームが、月30本以上の現地取材と読者ヒアリングを重ね、専門家監修のもと最新の体験ギフト情報を発信。正確性と透明性を徹底しています。

還暦祝い

還暦祝い 結婚内祝い

結婚内祝い 出産内祝い

出産内祝い 入学祝い

入学祝い 退職祝い

退職祝い 母の日

母の日 父の日

父の日 お誕生日祝い

お誕生日祝い